Code

pacman::p_load(tidyverse)

# 財務データの読み込み

financial_data <- read_csv("../simulation_data/ch04_output.csv")Rows: 7919 Columns: 14

── Column specification ────────────────────────────────────────────────────────

Delimiter: ","

dbl (14): year, firm_ID, industry_ID, sales, OX, NFE, X, OA, FA, OL, FO, BE,...

ℹ Use `spec()` to retrieve the full column specification for this data.

ℹ Specify the column types or set `show_col_types = FALSE` to quiet this message.Code

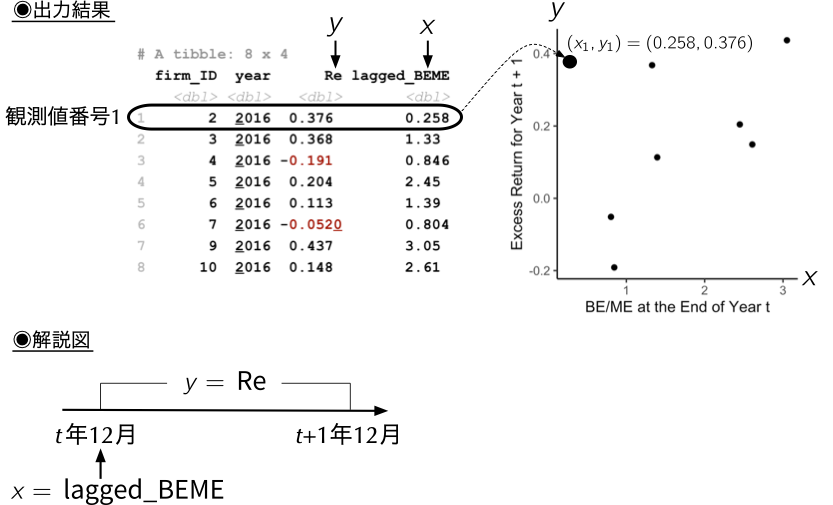

# 先週保存したannual_stock_data.csvを読み込み

annual_stock_data <- read_csv("../simulation_data/annual_stock_data.csv")Rows: 7920 Columns: 5

── Column specification ────────────────────────────────────────────────────────

Delimiter: ","

dbl (5): firm_ID, year, R, Re, R_F

ℹ Use `spec()` to retrieve the full column specification for this data.

ℹ Specify the column types or set `show_col_types = FALSE` to quiet this message.Code

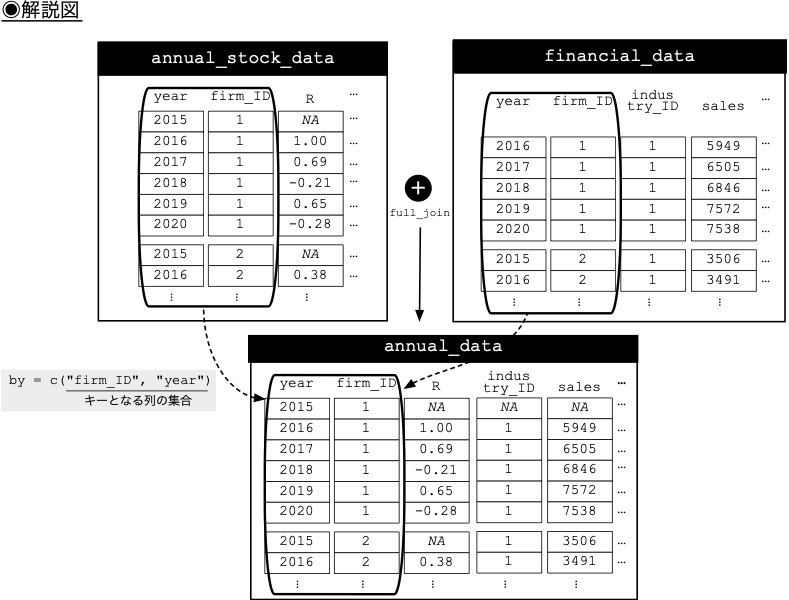

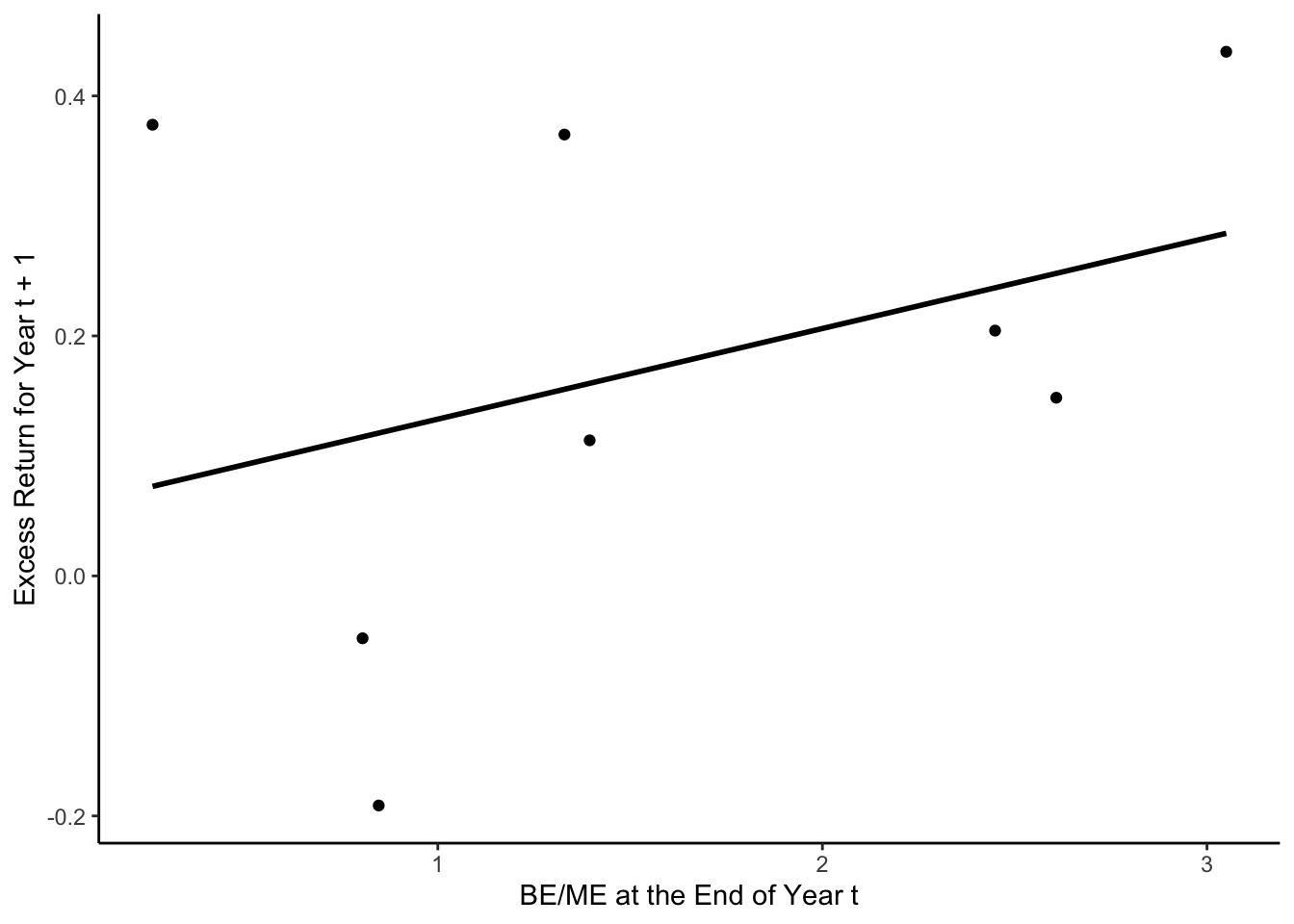

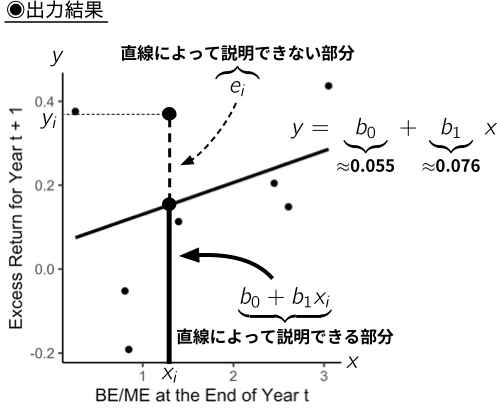

# 両データフレームの結合

annual_data <- annual_stock_data %>%

full_join(financial_data, by = c("firm_ID", "year")) # firm_IDとyearのペアをキーとして設定